【ペルー (第4部)】 天野博物館写真つづき、ペルー海岸地方音楽、地震の話 ≪バルス・ペルアーノ≫ 一般にペルー音楽と言うと、日本では 「コンドルは飛んでいく(El Co'ndor pasa)」が思い出される。しかし、  これはアンデスのフォルクローレであって、ペルー音楽の全てを代表しているとは言えない。何故かと言うと、ペルーには海岸地方(ペルーの都会地域を意味する)には、リズムの早いフォルクローレがあり、

フォルクローレ・デ・ラ・コスタと言って、はやりペルー音楽としてのジャンルが確立されているからである。 これはアンデスのフォルクローレであって、ペルー音楽の全てを代表しているとは言えない。何故かと言うと、ペルーには海岸地方(ペルーの都会地域を意味する)には、リズムの早いフォルクローレがあり、

フォルクローレ・デ・ラ・コスタと言って、はやりペルー音楽としてのジャンルが確立されているからである。16世紀の始めまで、北はコロンビアの南部から東はボリビア、アルゼンチンの北西部、南はチリの北部までを、その版図に収めていたインカ帝国は、  多くの種族の集まりであった。その指導的民族はクスコを中心として、ほぼ現在のボリビアを故郷とするケチュア族である。インカの子孫であるケチュア族は、かっての首都クスコを中心に、アンデスの高原で農耕生活を送っており、その生活圏においては、国境線をあまり意識していない。 多くの種族の集まりであった。その指導的民族はクスコを中心として、ほぼ現在のボリビアを故郷とするケチュア族である。インカの子孫であるケチュア族は、かっての首都クスコを中心に、アンデスの高原で農耕生活を送っており、その生活圏においては、国境線をあまり意識していない。そのため、この民族に生まれたアンデス・フォルクローレは、ペルーの歌とかボリビアの歌とか言うよりは、インディヘナの歌なのである。「コンドルは飛んで行く」は、このアンデス・フォルクローレの一つなので、ペルー人はペルーの歌だと言い、ボリビア人はボリビアの歌と言う。従って、「コンドルは飛んで行く」は、本当はペルー音楽の4分の1の代表と言うべきかもしれない。 海岸地方のフォルクローレとは、  バルス・ペルアーノ(ペルー・ワルツ)を始め、ウワイノ、テンデーロ、フェステッホ、マリネラ、ポルカなどを総称したもので、ヨーロッパと交易をする船の船員が運んできたものや、奴隷として連れてこられた黒人が、アフリカから持ち込んだ外国産のものが沢山ある。 バルス・ペルアーノ(ペルー・ワルツ)を始め、ウワイノ、テンデーロ、フェステッホ、マリネラ、ポルカなどを総称したもので、ヨーロッパと交易をする船の船員が運んできたものや、奴隷として連れてこられた黒人が、アフリカから持ち込んだ外国産のものが沢山ある。 マリネラは、すでに、チリ編やボリビア編で詳しく述べた"太平洋戦争"の時に、軍艦の乗組員の士気を鼓舞するために作られたものだと言われている。これらの中の代表的なものであり、最も都会的な音楽であるバルスについて、ペルー政府文化局が出版した「El

waltz y el vals criollo(ヨーロッパのワルツと地元のワルツ)」と言う本には、 マリネラは、すでに、チリ編やボリビア編で詳しく述べた"太平洋戦争"の時に、軍艦の乗組員の士気を鼓舞するために作られたものだと言われている。これらの中の代表的なものであり、最も都会的な音楽であるバルスについて、ペルー政府文化局が出版した「El

waltz y el vals criollo(ヨーロッパのワルツと地元のワルツ)」と言う本には、『バルス・ペルアーノの起源はウインナ・ワルツである。スペイン人が南米を征服した後、今のボゴタ、ブエノスアイレスと共に、リマに副王府を設けたので、この地にヨーロッパから多数の役人が集まるようになり、彼らが持ってきたワルツは、  中流階級以上の人々の間で19世紀末まで愛好されていた。それが、20世紀に入ってから、大衆の中にも広がり、下町の長屋の狭い中庭や、路地裏などでも踊られるようになってきた。それと共にステップも、狭い場所で踊るため、こちょこちょとした、せわしないものに変わり、リズムも当時流行していたマズルカ、ガロップス、クアドリージャ、ホータと言った、早い曲の影響を受けて、本来の4分の3拍子が半分の8分の6拍子に変わってきた』 と書いてある。 中流階級以上の人々の間で19世紀末まで愛好されていた。それが、20世紀に入ってから、大衆の中にも広がり、下町の長屋の狭い中庭や、路地裏などでも踊られるようになってきた。それと共にステップも、狭い場所で踊るため、こちょこちょとした、せわしないものに変わり、リズムも当時流行していたマズルカ、ガロップス、クアドリージャ、ホータと言った、早い曲の影響を受けて、本来の4分の3拍子が半分の8分の6拍子に変わってきた』 と書いてある。従って、  比較的歴史の浅い音楽であり、ペルーの「ラ・クンパルシータ」と言われるほどの、バルス・ペルアーノの代表曲「ラ・フロール・デ・ラ・カネーラ(にっけの花)」も1950年頃の作品で、作詞作曲をした、チャブーカ・グランダと言う女性でさえも、1983年まで健在であった。

バルス・ペルアーノとしての形態が整い、インディヘナとの混血が多いペルー人の中に定着するのにつれて、黒人系の陽気な早いリズムの中に、 比較的歴史の浅い音楽であり、ペルーの「ラ・クンパルシータ」と言われるほどの、バルス・ペルアーノの代表曲「ラ・フロール・デ・ラ・カネーラ(にっけの花)」も1950年頃の作品で、作詞作曲をした、チャブーカ・グランダと言う女性でさえも、1983年まで健在であった。

バルス・ペルアーノとしての形態が整い、インディヘナとの混血が多いペルー人の中に定着するのにつれて、黒人系の陽気な早いリズムの中に、 アンデス地方の独特のメロディーがこもるようになり、日本人にも共感の持てる音楽になってきた。歌の歌詞と言うものには、愛だの恋だの涙だのと言った言葉はつきものであるが、バルス・ペルアーノにも沢山でてくる。 アンデス地方の独特のメロディーがこもるようになり、日本人にも共感の持てる音楽になってきた。歌の歌詞と言うものには、愛だの恋だの涙だのと言った言葉はつきものであるが、バルス・ペルアーノにも沢山でてくる。昔から、アルゼンチン・タンゴを始めラテン音楽に人並みの愛着を持ってきた私にとって、バルス・ペルアーノに出会ったときには、世界にこんなにも心に焼き付く音楽があったのか、  と思わず感嘆したものである。そしてまた、何故こんなにも素晴らしい音楽が、ラテン音楽フアンの多い日本で、殆ど聞かれないのか、と言うことが不思議であった。 と思わず感嘆したものである。そしてまた、何故こんなにも素晴らしい音楽が、ラテン音楽フアンの多い日本で、殆ど聞かれないのか、と言うことが不思議であった。

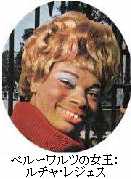

かって、私が現役サラリーマンでいた頃、西新宿の会社のビルの31階にFM東京があった。(現在は半蔵門にある) もう50年くらい前になるが、地下の社員食堂でK さんと言うプロデューサーと知り合い、彼の受け持ちの昼の番組の中で、バルス・ペルアーノを1曲づつ2週放送してもらったことがある。 さて、反響はいかにと胸をときめかせて期待していたのだが、僅かに放送局内の人が、「聞き慣れない音楽だ、リズムは良いがなかり泥臭い。歌詞はスペイン語のようだが、何処の国かな」と言った人が一人いただけで、  一般聴取者の反応は全くなく、どんな反響があるかと興味を持っていた私の期待は見事に裏切られた。「日本では、どんな音楽のレコードでも最低600枚は売れる、しかし、それでは商売にならない」と、Kさんは言っていたが、所詮バルス・ペルアーノも、その類なのかとひどく落胆したものである。 一般聴取者の反応は全くなく、どんな反響があるかと興味を持っていた私の期待は見事に裏切られた。「日本では、どんな音楽のレコードでも最低600枚は売れる、しかし、それでは商売にならない」と、Kさんは言っていたが、所詮バルス・ペルアーノも、その類なのかとひどく落胆したものである。日本にはラテン音楽フアンが大勢いる。勿論ペルー音楽が大好きな人も多い。しかし、ペルー音楽と言うと、大方がアンデス・フォルクローレと思っているのではないかと思う。しかし、バルス・ペルアーノには、民衆の哀歓と、日々の生活の中での喜怒哀楽の感情が、  センチメンタルなメロディーと共に、ある時はオーバーに、ある時は切々と歌い込まれている。このような、バルス・ペルアーノは、これを聞く日本人の心に感銘を与え、アンデス・フォルクローレとは一味違った、ペルー音楽の素晴らしさに、きっと新しい目を開かせてくれるものと思う。 センチメンタルなメロディーと共に、ある時はオーバーに、ある時は切々と歌い込まれている。このような、バルス・ペルアーノは、これを聞く日本人の心に感銘を与え、アンデス・フォルクローレとは一味違った、ペルー音楽の素晴らしさに、きっと新しい目を開かせてくれるものと思う。バルス・ペルアーノを歌った歌手の中でも代表的な歌手として知られているのが、ルチャ・レジェスである。彼女は、 ラ・モレーナ・デ・オーロ・デル・ペルー(ペルーの黄金の褐色人)と言われた歌手である。肌も髪も濃い褐色で、でっぷりと肥った堂々たる体型であった。肥っていたため持病の心臓病に悩まされ、  1973年10月に40歳の若さで死去した。新聞は1400万国民が等しくその死を悲しみ、涙を流したと伝えている。歌手人生が短かかったこともあり、吹き込んだレコードはそんなに多くない。 1973年10月に40歳の若さで死去した。新聞は1400万国民が等しくその死を悲しみ、涙を流したと伝えている。歌手人生が短かかったこともあり、吹き込んだレコードはそんなに多くない。しかし、彼女は、海岸地方のフォルクローレの代表的歌手の一人だったので、ポルカ、マリネラ、ウアイノ、フェステッホなど、どんなジャンルの歌もこなしたが、やはりバルスが圧倒的に多い。ギターとピアノによるメランコリックなメロディーの伴奏で歌うのだが、その分厚い唇から流れる歌詞は極めて明瞭で、声は体つきに似合わぬ甘い響きを持っていた。  それに歌だけではなく前奏・間奏が実に素晴らしい。 それに歌だけではなく前奏・間奏が実に素晴らしい。彼女のレパートリーの中でも、死期を悟った病院のベッドの上で歌ったと言われる、 「ミ・ウルティマ・カンシオン(私の最後の歌)」が出色である。フアンに感謝しつつ、涙がこぼれるのを謝りながら、涙声で歌うラストが印象的だ。このレコードは彼女が死んだ後発売されたため、一層の感動を呼んだと言うことである。  1964年5月24日、東京オリンピックのサッカー南米代表決定戦、ペルー対チリの試合が、リマの国立競技場で行われた。この試合は後半まで0対0だったが、レフェリーの不手際(オフ・サイドをレフェリーが見落としたためと言われる)で、ペルーが1点を奪われたため、観衆が騒ぎ出した。これを静めるため警官が発砲したので、逃げ惑う観衆に押し潰される人々が続出、死傷者が800人もでると言う大惨事が起きた。敬虔はクリスチャンであったルチャ・レジェスは、この事件で親を失った孤児達を多数自宅に引き取り、死ぬまで面倒を見ていたと言う、美しい逸話が残っている。 1964年5月24日、東京オリンピックのサッカー南米代表決定戦、ペルー対チリの試合が、リマの国立競技場で行われた。この試合は後半まで0対0だったが、レフェリーの不手際(オフ・サイドをレフェリーが見落としたためと言われる)で、ペルーが1点を奪われたため、観衆が騒ぎ出した。これを静めるため警官が発砲したので、逃げ惑う観衆に押し潰される人々が続出、死傷者が800人もでると言う大惨事が起きた。敬虔はクリスチャンであったルチャ・レジェスは、この事件で親を失った孤児達を多数自宅に引き取り、死ぬまで面倒を見ていたと言う、美しい逸話が残っている。ルチャ・レジェス亡き後も1970年代は、  チャブーカ・グランダ、ヘスス・バスケス、アリシア・マギーナ、ベロニカ、セシリア・ブラカモンテなどのベテランや、セシリア・バラッサ、エバ・アジョーンなどの若手歌手 (どうゆうわけか男性のソロ歌手はいない) の他に、ロス・モロチューコス、サニャルト兄弟、ギターの名手オスカル・アビーレスのグループなどが活躍して、バルス・ペルアーノは人気を保っていた。日本では、丁度その頃、「ボタンとリボン」で、戦後の暗い世相に明るい風を吹き込んだ、 チャブーカ・グランダ、ヘスス・バスケス、アリシア・マギーナ、ベロニカ、セシリア・ブラカモンテなどのベテランや、セシリア・バラッサ、エバ・アジョーンなどの若手歌手 (どうゆうわけか男性のソロ歌手はいない) の他に、ロス・モロチューコス、サニャルト兄弟、ギターの名手オスカル・アビーレスのグループなどが活躍して、バルス・ペルアーノは人気を保っていた。日本では、丁度その頃、「ボタンとリボン」で、戦後の暗い世相に明るい風を吹き込んだ、 池真里子さん(2001年に亡くなった)が、銀座のペルー料理店でバルス・ペルアーノの名曲「ホセ・アントニオ」を歌い始めた。 池真里子さん(2001年に亡くなった)が、銀座のペルー料理店でバルス・ペルアーノの名曲「ホセ・アントニオ」を歌い始めた。しかし、その後、"失われた80年代"と言わしめた、ラテン・アメリカ全域を襲った、凄まじい経済混乱の嵐は、ペルーにも容赦なく押し寄せ、一時は年間1万パーセントを越えるハイパー・インフレなどもあって、市民生活は沈滞した。こうしたことから、リマ市内の下町で繁昌した、パリサーダとかハロン・デル・オーロなどのペーニャ(ライブ・ハウス)も相次いで姿を消し、若手や新人の育つ環境がなくなってしまったり、若者の嗜好がロックなどへ変わったりしたことなどで、バルスは以前のような人気を失ってしまった。 近年は、友人を通して手  に入れたCDやDVDなどを通して、バルス・ペルアーノを聞く程度であるが、エバ・アジョーンとかルシア・デ・ラ・クルスの他は、名の知れた歌手がいないように思える。いや、いないのではなくて、私自身の肉体の老化が進み、バルス・ペルアーノに対する執着心が薄れ、新曲への関心が薄れ新しい媒体の入手に熱が無くなった為かもしれない。そうは言っても、ルチャ・レジェスのような元気の良い歌声は何時聞いても心に染みる。 に入れたCDやDVDなどを通して、バルス・ペルアーノを聞く程度であるが、エバ・アジョーンとかルシア・デ・ラ・クルスの他は、名の知れた歌手がいないように思える。いや、いないのではなくて、私自身の肉体の老化が進み、バルス・ペルアーノに対する執着心が薄れ、新曲への関心が薄れ新しい媒体の入手に熱が無くなった為かもしれない。そうは言っても、ルチャ・レジェスのような元気の良い歌声は何時聞いても心に染みる。≪地震国ペルー≫  ペルーについて書くことは山ほどあるが、切りがないので、ペルー編の最後に、ペルーは日本より大きな地震が多いことを述べて見ようと思う。 ペルーについて書くことは山ほどあるが、切りがないので、ペルー編の最後に、ペルーは日本より大きな地震が多いことを述べて見ようと思う。中米から南米大陸の太平洋岸を走る地震帯は、世界でも有数のもので、さらに、イースター島の北西の海底には1300余りの火山が群がっている。1960年から2007年の8月までで、30回近い大きな地震を記録している。 1960年のチリ地震では、太平洋を渡った大津波が、日本の三陸地方に被害をもたらした。この地震の死者は5900人、マグニチュード9.5で、世界の地震史上最大と言われたが、日本の観測では8.3であった。つい最近でも、 2001年1月13日と2月にもエル・サルバドルで大きな地震が起きたし、2003年1月にはメキシコの太平洋岸7.8の大地震が起きている。  そうした中の一つで、 1970年5月31日、リマ北部のアンカシ地方を中心に起きた地震は、マグニチュード7以上と言う大きなものであった。州都のウアラス市では45秒間も震動が続き、ユンガイの町は両側に連なる山の上部が崩れ、低地にあったこの町は、崩れた土砂が覆い被さって完全に埋没した。周辺のカラス、マンコス、カルウアスの町村も大被害を受けた。この地震による死者は5万人以上と言われており、復旧のため国連の呼びかけに応じた世界各国が救援活動を行い、埋まった町の上に新たに道をつけたりする作業が5年間も続けられた。 そうした中の一つで、 1970年5月31日、リマ北部のアンカシ地方を中心に起きた地震は、マグニチュード7以上と言う大きなものであった。州都のウアラス市では45秒間も震動が続き、ユンガイの町は両側に連なる山の上部が崩れ、低地にあったこの町は、崩れた土砂が覆い被さって完全に埋没した。周辺のカラス、マンコス、カルウアスの町村も大被害を受けた。この地震による死者は5万人以上と言われており、復旧のため国連の呼びかけに応じた世界各国が救援活動を行い、埋まった町の上に新たに道をつけたりする作業が5年間も続けられた。 1970年5月31日の地震の後で、ペルーで起きた地震だけを取り上げて見ると、

1974年10月3日の中部地震、1979年2月の同じく中部地震、1981年4月の東部地震、同じく1981年6月の中部地震、1990年5月29日の北東部地震、1996年10月12日のリマ南東部地震とマグニチュード7以上の地震が頻発している。

この中でも、1974年10月3日の地震は、最初の日本人移民が上陸した場所として知られる、カニェテの沖合いの深さ50キロの海底で発生した、マグニチュード7.8と言う関東大震災並の物凄いものだった。カニェテの海岸では海水が200メートルも沖合いに引いたということである。 1970年5月31日の地震の後で、ペルーで起きた地震だけを取り上げて見ると、

1974年10月3日の中部地震、1979年2月の同じく中部地震、1981年4月の東部地震、同じく1981年6月の中部地震、1990年5月29日の北東部地震、1996年10月12日のリマ南東部地震とマグニチュード7以上の地震が頻発している。

この中でも、1974年10月3日の地震は、最初の日本人移民が上陸した場所として知られる、カニェテの沖合いの深さ50キロの海底で発生した、マグニチュード7.8と言う関東大震災並の物凄いものだった。カニェテの海岸では海水が200メートルも沖合いに引いたということである。この日はたまたま、1968年の軍事革命の6周年記念日だったが、この地震のため式典は中止された。 リマ市の古い住宅はアドベ(日干し煉瓦)造りが多く、鉄筋が入っていないため地震には殆ど抵抗できず、倒壊家屋がたくさんでた。また、リマから南へ30キロ離れた海岸の砂漠にある、有名なパチャカマック遺跡も、  太陽の神殿を始め多くの城壁が広範囲に渡って崩れ落ちた。 太陽の神殿を始め多くの城壁が広範囲に渡って崩れ落ちた。1981年には東部と中部で2回も地震が起きた。実は、この前年に米国の地震専門学者が「1981年の8月頃、ペルー沖でマグニチュード9.9の大地震が発生する」との予知を発表したため、ペルー海岸地方やチリなどでは一種のパニック状態となり、ペルー政府も米国に確認を求めた。その結果、それほど正確に予知できるものではないとの結論になったが、この年はペルーで2回、チリで1回、どちらも中規模の地震が起きたことを考えれば、米国の予知は半分当たったようなものだと言うことになり、この年は年末まで両国はかなり不安な日々を送ったと言うことである。 さらに、1990年5月29日、北東部で6.3の地震が起きた、余震が20回以上にも及び、死者200人以上、負傷者800人以上、家を失った者は15000人に上ったと言われる。この日は、2日後の5月31日が5万人以上の死者を出した中部アンカシ地方を襲った大地震の20周年目にあたり、死者をともらう式典の準備の真っ最中であった。そして、1年後の1991年4月6日にも北部がM6,2の地震に襲われ、死者30人、負傷は多数をだした。 これ以後については、記録が整理できていないので、記載することができない、追ってアップデートする予定である。 【ペルー編の追加と訂正】 (第1部:マチュピチュの項に追加) ① 2001年3月8日の日経新聞はこう伝えている。「東大防災研究所の佐々木博士が明らかにしてところによると、マチュピチュ遺跡の西側の斜面(ウアイナピチュに向かって左側)の一部が、1か月に1センチずつの速度で滑り落ちている。この速度は非常に早いスピードで、落盤落石の前兆と見られ、遺跡を全壊するだけの地滑りが起きる可能性がある。これからは、いつ地滑りが起きるのかを調べるのが課題であり、地滑りを防止し、 遺跡を保存する方法についても調査する」。 ② 2009年から2010年にかけて異常気象のため南米南部は長期間の大雨に襲われた。このためマチュピチュ周辺でも豪雨が続き、1月26日、クスコとの中間地点で土石流が起こり鉄道が寸断された。このため大勢の観光客がマチュピチュの麓の町や手前のアグアスカリエンテスに足止めされた。取り残された観光客は約50人の日本人を含むおよそ2000人で、軍隊のヘリコプターにより順次救出された。その後2月8日になりペルー政府はマピチュへの立ち入りを禁止したが、鉄道の回復に伴い3月29日から観光を再開した。 ③ 2022年12月、カスティージョ大統領が逮捕されたことにより、支持者の群衆が騒ぎ出し、国内で暴動が起きるなどかなり混乱した。この時、マチュピチュを往復する鐡道も運行を停止したため、日本人を含む、多くの観光客がマチュピチュのホテルに足止めされた。 (ペルー編 第4部 (最終編) 終わり) 4回に渡ったペルー編を終わる。記述に誤りがある部分があるかもしれない。お気付きになられた個所があれば、どうぞご指摘を頂きたい。 kawataro47@ab.cyberhome.ne.jp まで。 |

|

|