【アルゼンチン (第1部:22州と2つの島嶼) その4】 <ラ・リオッハ州、サン・フアン州>

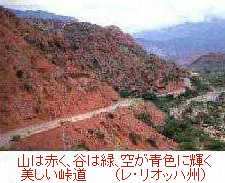

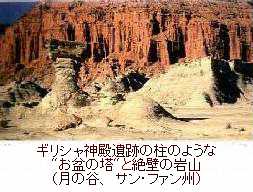

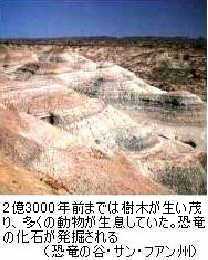

アルゼンチン中央部に広がる大パンパ(大草原)から西へ、アンデス山脈にかけては、背の低い潅木が密生する原野が果てしなく続き、その原野と大きな岩山と谷がミックスして、奇怪な風景を作り出している。代表的なものが、ラ・リオッハ州のタランパージャ渓谷や、サン・フアン州の月の谷である。 タランパージャ渓谷へは道が悪くて、場所によっては観光バスからトラックに乗り換えて行かなくてはならない。ここには、 サン・フアン州の月の谷にも垂直の絶壁があり、ギリシャのパンテオン遺跡にある柱のような、巨大な茸のような岩が何本も立っている。アルゼンチンの観光案内書には"盆の塔"と説明されているものがあるが、脚付きの盆は、上に花などを飾る室内装飾品の一種なので、日本では余り馴染みが無い言い回しである。とにかく巧く表現できないが、自然が作り出した岩山の芸術とも言うべき珍しい形の岩があちこちにあり、 月の谷は、別名"絵のような谷"と言われている。土中の成分が雨と科学反応を起こし、様々な彩色を醸し出しており、さらに、山の地肌が風化して、お椀を伏せたような丸い形になり、不思議な景色を見せているからである。また、この辺りは、古代の恐竜の化石が発掘されたことでも有名な所で、もうひとつの別名"恐竜の谷"とも言われる。

ある時のドライブで、妻は車の中で眠ってしまい、かれこれ3時間くらい寝ていただろうか。起きた途端に「ずっと止まっていたのか」と言った。周りの風景が眠る前と全く変わっていなかったからだ。3時間と言えば約400キロは走っている勘定になるが、これだけ走っても風景が殆ど変化していないのである。 大パンパとは、これほど広く単調である。 ラ・パンパ州と言う所は良く知らないが、アルゼンチンは牛が人口の約2倍の6千万頭もいるので、この辺りは、人間より動物の方がたくさん住んでいるのかもしれない。人間がいないので、手工芸品がないのも止むを得ない。この辺りの特産の民芸品と言うのを、ついぞ聞いたことがなかった。ラ・パンパ州とか、サン・ルイス州などは、メンドーサ州へ行くとか、或いは、さらに足を伸ばして、アンデス越えでチリへ抜けようとする旅人が、通り過ぎるだけの場所なのではなかろうか。 此処に載せた写真の、 ネウケン州はアンデス山脈の麓にへばり付いているような州で、湖と森の州である。バリローチェのあるリオ・ネグロ州に接する南部には特に湖が多く、大小の湖水を森を通して眺める風景は、パンパを見慣れた人間には、実に新鮮に写り、走っていてもちっとも飽きない。湖を結ぶ谷川には滝が落ち、時折は垂直に切り立った岩山が現れ、頂上には古城の形をした奇岩が眺められる。

州の入り口に門があるのは、アルゼンチン国内に22もの州がありながら、恐らくここだけではないだろうか。普通、州の入り口には、その州の大きな案内地図板が立てられているものである。メンドーサはコルドバと並び国内でも空気が乾燥した気候の良い所で、ポプラ並木やプラタナスの街路樹が豊富な、人通りの少ない落ち着いた街である。しかし、大西洋岸の地域と違い、 メンドーサは何と言ったってワインの土地である。メンドーサはアルゼンチンからチリへ、陸路で行くのに最も行きやすいルートの起点になっている。チリへの陸路は、ここのルートの他に、 メンドーサからチリのサンチアゴまで、やはり300キロなので、元気がよければ車で1日で行ける。飛行機では丁度2時間である。トンネルの手前には、チリ編で紹介した、アルゼンチンとチリの平和の誓いである"キリスト・レデントール"の銅像が立てられた、海抜4200メートルの高地へ登る道があり、1年中雪が残っている。此処へ登ると、アンデス最高峰のアコンカグアの峰が、手に取るように見える。 州の半ば辺りまでが葡萄栽培の南限の地と言われていて、メンドーサ市を中心にして、クージョ、マイプ、サン・マルチン、リバダビアの各郡が中心だったが、近年はもう少し南の、ツプンガト郡などでも、新たに開発されて栽培されるようになってきた。それでも、まだ余裕があり、ヨローッパはもとより、 国内では、もっと南の、かなり寒いリオ・ネグロ州でも栽培されるようになり、"地球で一番南の端のワイン"をキャッチ・フレーズにしようとする生産者も出ている。アルゼンチンはワイン生産に関して、将来に夢を持てる、数少ない国なのである。しかし、日本市場では、チリとの価格戦争に負けたか、それとも、熱しやすく冷めやすい日本人の我儘根性の結果、もう飽きられたのか、1999年頃のワイン・ブームをピークに、2000年に入るとめっきりアルゼンチン・ワインが市場から減ってしまった。悲しい事である。逆にチリは、2000年に入り、日本との間でFTA協定を結び、関税がなくなったため1000円以下のワインも目にすることがある。しかしさすがに、このクラスのワインは、3番絞り位なので、やっぱり、それだけの味で香りなどほとんどない。

また、チリへ抜ける国際トンネルへ通じる国道沿いにも、”インカの橋(プエンテ・デル・インカ)”と言う、自然の造型の不思議さを見せる景勝がある。ここまでインカ帝国が進出していたはずは無いと思うのだが、なぜか"インカ"と言う。民芸品としては、ここにも陶器の良い物があるが、なかでもワイン生産地らしい、素焼きの樽の置物とか、胴を刳り貫いて、模様を透かし彫りにした花瓶などが珍しく興味深いものである。 (つづく) |

|

|

垂直に切り立った絶壁が連なり、天頂はバルコニーのように平らになっている。絶壁の繋がりを遠くから眺めると、あたかもビルが立ち並ぶ近代都市のようにも見える。

垂直に切り立った絶壁が連なり、天頂はバルコニーのように平らになっている。絶壁の繋がりを遠くから眺めると、あたかもビルが立ち並ぶ近代都市のようにも見える。 岩山の中には、プレインカ時代のものと言われる壁画がいくつも残されている。青い色をした岩に書かれたものが多く、原住民が狩りをしている様子とか、鳥類などの他に、宇宙人と言われるものまである。

岩山の中には、プレインカ時代のものと言われる壁画がいくつも残されている。青い色をした岩に書かれたものが多く、原住民が狩りをしている様子とか、鳥類などの他に、宇宙人と言われるものまである。

単調な風景の中を直線に走る道端には、時に大型トレーラーが横転していたり、牛が轢かれていたりする。同じ景色の中を猛スピードで走っていると、逆に眠くなるものらしい。また、急に酸っぱいような刺激の強い臭いが漂ってくる事がある。スカンクが轢かれた後を通過するときだ。臭いは凡そ2キロは続く。この臭いを鼻の先でかがされたら、それこそ気絶するかもしれない。

単調な風景の中を直線に走る道端には、時に大型トレーラーが横転していたり、牛が轢かれていたりする。同じ景色の中を猛スピードで走っていると、逆に眠くなるものらしい。また、急に酸っぱいような刺激の強い臭いが漂ってくる事がある。スカンクが轢かれた後を通過するときだ。臭いは凡そ2キロは続く。この臭いを鼻の先でかがされたら、それこそ気絶するかもしれない。 剥製のアルマジロは、フォルクローレの楽器チャランゴの胴に使われるが、食用にもなるアルマジロである。アルマジロは、キルキンチョとも言われ、ワシントン条約では禁制品になっていて、リストには「アルマジロ」とだけしか記載されていないので、大きさとか種類に関係なく、成田では持込を拒否される。この剥製も日本に持ち込むのに、税関に差し押さえられた。貴重な記念品なので、この種のアルマジロは食用になるほど生息していて、決して絶滅危惧種ではないことを説明し、通産省の友人に応援してもらい、延々と交渉すること2週間、漸く通関させてもらった経緯がある。本当の絶滅危惧種は、もっと大きな形のアルマジロではないかと思う。この種のアルマジロは針の生えた硬い皮をはがれて、肉屋にぶら下がっている。食べた事はないが、肉はあっさりとしていて鶏肉のようだと言われる。

剥製のアルマジロは、フォルクローレの楽器チャランゴの胴に使われるが、食用にもなるアルマジロである。アルマジロは、キルキンチョとも言われ、ワシントン条約では禁制品になっていて、リストには「アルマジロ」とだけしか記載されていないので、大きさとか種類に関係なく、成田では持込を拒否される。この剥製も日本に持ち込むのに、税関に差し押さえられた。貴重な記念品なので、この種のアルマジロは食用になるほど生息していて、決して絶滅危惧種ではないことを説明し、通産省の友人に応援してもらい、延々と交渉すること2週間、漸く通関させてもらった経緯がある。本当の絶滅危惧種は、もっと大きな形のアルマジロではないかと思う。この種のアルマジロは針の生えた硬い皮をはがれて、肉屋にぶら下がっている。食べた事はないが、肉はあっさりとしていて鶏肉のようだと言われる。

この辺りの森一帯には野生の鹿がたくさん生息していて、車の前を突然横切ることがあり、びっくりする。鹿の肉は日本でも食べられるが、私は、ここで初めて食べた。牛と同じようにステーキだったが、硬くて、臭くて参った。それ以来、鹿の肉は思っただけでもぞっとするようになった。

この辺りの森一帯には野生の鹿がたくさん生息していて、車の前を突然横切ることがあり、びっくりする。鹿の肉は日本でも食べられるが、私は、ここで初めて食べた。牛と同じようにステーキだったが、硬くて、臭くて参った。それ以来、鹿の肉は思っただけでもぞっとするようになった。 ブエノス・アイレスから、国道7号線を真西へ一直線に行くと、700キロでメンドーサ州の入り口に着く。此処へ着くまでの途中は殆どパンパなので、かなり手前からアンデス山脈が見えると思い勝ちだが、地球は丸いので、

ブエノス・アイレスから、国道7号線を真西へ一直線に行くと、700キロでメンドーサ州の入り口に着く。此処へ着くまでの途中は殆どパンパなので、かなり手前からアンデス山脈が見えると思い勝ちだが、地球は丸いので、 そんなに遠くからは見えない、メンドーサ州の入り口辺りに来て、漸く雲の上に雪を被った6000メートル級の峰が見え出してくる。

そんなに遠くからは見えない、メンドーサ州の入り口辺りに来て、漸く雲の上に雪を被った6000メートル級の峰が見え出してくる。 アンデス山脈に近いため、数十年ごとに地震に見舞われ、歴史的価値のある建物などは殆どない。

アンデス山脈に近いため、数十年ごとに地震に見舞われ、歴史的価値のある建物などは殆どない。

北のサルタ州からアントファガスタ方面へ行くルートと、南のバリローチェからプエルト・バラス、プエルト・モンへ抜けるルートがあるが、メンドーサからのルートは全部舗装されており、アンデス山脈も国際トンネルで抜けられるので、車で楽にサンチアゴまで行ける。ブエノス・アイレスからメンドーサ州の入り口まで700キロ、さらにメンドーサ市まで300キロくらいあるが、これは、アルゼンチンに住んでいる人間には1日コースである。

北のサルタ州からアントファガスタ方面へ行くルートと、南のバリローチェからプエルト・バラス、プエルト・モンへ抜けるルートがあるが、メンドーサからのルートは全部舗装されており、アンデス山脈も国際トンネルで抜けられるので、車で楽にサンチアゴまで行ける。ブエノス・アイレスからメンドーサ州の入り口まで700キロ、さらにメンドーサ市まで300キロくらいあるが、これは、アルゼンチンに住んでいる人間には1日コースである。

チリなどの、もう新たな開発の余地がなくなってきた生産国の、熱い視線を浴びるようになっている。アルゼンチン・ワインを買って、ラベルを見ると、生産地に

(Cuyo de Mendoza:クージョ・デ・メンドーサ)などと書いてある。これは正真正銘のメンドーサ・ワインである。

チリなどの、もう新たな開発の余地がなくなってきた生産国の、熱い視線を浴びるようになっている。アルゼンチン・ワインを買って、ラベルを見ると、生産地に

(Cuyo de Mendoza:クージョ・デ・メンドーサ)などと書いてある。これは正真正銘のメンドーサ・ワインである。

メンドーサ州の本当の観光地はもっと南のニウエル・ダムを中心としたバージェ・グランデと言う渓谷の、奇岩怪石が連なる場所であろう。この渓谷の特徴は、サン・フアンやラ・リオッハの奇岩怪石とは違って、動物の形をした岩が多いことである。夕闇に谷の底から見上げると、巨大な鳥や、象、人の形などをしたシルエットが、澄んだ空気に真っ赤に焼けた大空に、不気味に浮かび上がって見える。

メンドーサ州の本当の観光地はもっと南のニウエル・ダムを中心としたバージェ・グランデと言う渓谷の、奇岩怪石が連なる場所であろう。この渓谷の特徴は、サン・フアンやラ・リオッハの奇岩怪石とは違って、動物の形をした岩が多いことである。夕闇に谷の底から見上げると、巨大な鳥や、象、人の形などをしたシルエットが、澄んだ空気に真っ赤に焼けた大空に、不気味に浮かび上がって見える。