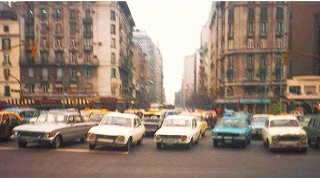

【地球の裏側を走る =アルゼンチンの車と人と街並み=】 No.9 第4部 ≪ブエノス・アイレス街巡り≫ 1.ちょっと変わった信号 ヨーロッパ、特にスペイン、フランスなどの影響の強いラテン・アメリカの国々を周って感じる印象の一つに、電柱がないことと信号機の少ない事が挙げられる。信号のような公共施設の設置は税金によるわけだから、もっと沢山付けたいけど予算がないという事も大きな理由ではないかと思う。かなり大きな通りでも信号が四方の角になく、道の両側からワイヤーを張り、道路の中央部分に四方にランプの付いた一個の信号灯を吊るしてあるだけの所がいくつもある。そして、車と歩行者用が同じである。その点ブエノス・アイレスは流石に車先進国だけあって、数も程よくあり故障しているのも少ない。 ところで、信号は多ければ多いほど良いというものではないようだ。ブエノス・アイレスの中心部は整然とした碁盤目の街路なので道路はほとんど十字路になっている。ところが、メインの大通りから一歩横に入った十字路にはほとんど信号がない。しかも14〜15階建てのビルがびっしり建っているので見通しが悪い。それでも案外事故は起きない。これは信号がないからこそ運転者の責任で安全を確認しているからだと思う。車の流れの切れない大通りとは異なり、その時々の状況に応じて判断する方が信号に頼るより安全なのかもしれない。さしずめ日本なら住宅地の閑静な通りで、信号など必要ないような所でも赤であれば車は金輪際動こうとしないだろう。それでも事故は起きる。結局は信号の有無の問題ではないという事だ。 さて、その信号機だが、アルゼンチンの信号機は赤⇒青の間にも黄色がある。これが大変な曲者なのだ。効果の点で赤と青の間に黄色を入れたほうが良いと考えたのか、それとも、メカニカルな面から色変化のサイクルが簡単にできると思ったのか理由はよく分からないが、とにかくこの黄色は四方の車にとって、皆自分に都合よく解釈できる代物である。 アルゼンチン人は物事の処理にあたって、ラテン・アメリカ人共通の性格でもある、よく言えば呑気、鷹揚、悪く言えば、ずぼら、約束を守らないなどの特長がある。そういった中でいつも感心した事の一つに、スーパーのレジや、バス・タクシーの乗り場ばかりではなく、パン屋でも銀行の窓口でも薬屋でもレコード店でも、とにかく数人集まれば老若男女を問わず、きちんと列を作り、何十分でも時には半日でも待って、その秩序を守るという習慣がある。アルゼンチン社会における良い点の大きなこととして、酔っ払いと暴力団がいない事を挙げる人は多いが、何にでもすぐ行列を作りきちんと順番を守ることも、我々には見習うべきlことだと思う。それほど”待つ”ということに苦痛を感じない人々でありながら、こと車の信号待ちとか渋滞のなかでは、人間が変わったように短気になるのが不思議である。この短気さが赤から青の中間の黄色のときに如実に表れる。停車中の車は黄色で発進しようとするし、進行中の車は黄色で交差点を渡り切ろうとして逆にスピードを加速する。信号待ちの先頭車が疾走してくる車を見て、黄色でも発進しないでいようものなら後からブーブーやられる。しかし、そこはよくしたもので、人のことなど知らん顔の半兵衛を決め込むのが上手なアルゼンチン人は全く動ぜず、クラクションの狂想曲をいくら背中に受けても、自分が安全に発進できるまでは少しも慌てないのである。 2.形だけの車線 アルゼンチンでは車線のことを「カルサーダ」と言う。日本の道路を走ると細かい案内・規制をする標識が沢山立っているが、先の信号機と同様、この種のものも多ければ多いほど良いというものではない。その上、道路際ばかりでなく、車道の上にも矢印、停止線、菱形、点線、X印、制限速度等々、様々な書き物が判じ物のように書かれている。ブエノスアイレスの街に立っている標識は、駐車禁止とか進入禁止とかくらいであって、路上の書き物は万国共通の車線区分と横断歩道のゼブラ模様だけである。しかも、これらの模様も消えかかっているものがかなりあり、もし、これ以上いろいろなものを書いたとしても、いつも鮮明にしておくことはとてもできないだろう。それなら始めから書かない方がましというものだ。 アルゼンチンの道を走ってみて、この国の車線は何の為にあるのかという疑問を持った。一方通行の道が多い事はすでに述べたが、ブエノス・アイレスの市内で一番広い一方通行の通りは、国鉄の北の玄関「レティーロ駅」の横から、ラ・プラタ川沿いに北西へ35km離れた水郷地帯「ティグレ」の町まで続く「リベルタドール通り」の中の、パレルモ公園を抜ける約4kmの区間であろう。この区間は「フィゲローラ・アルコルタ通り」と言い、なんと10車線以上もの一方通行区間である。この一方通行の車の流れを途中の歩道橋から見下ろすと、イグアスの滝のような壮大な光景である。  ところが、折角車線がひかれていながら車線と車線の間をきちんと走っている車はまずない。中にはわざわざ車線を跨いで線の上をきちんと走っているものもある。スピードは市内でありながら、70km〜80kmが主流で、ときには100km以上もだしている気違いもいる。そして、何の合図もなしに追い越していった車が、後のバンパーすれすれに、前に割り込んできたりする。こうなってくると、真面目に白線の間を走ろうとする人間には、車線などないほうがいらいらしないですむ。おまけに、車間もせいぜい2〜3メートルしか空けていない。朝晩の通勤時間など少しでも先へ行こうとする車が大きな波のうねりのように、左右から追い抜いていく様は、暴走族のオートバイと変わらない凄まじさである。日本から来た出張者が助手席に乗ってこの様子を眺め、恐怖に胃が切りきりきりするとこぼしていた。結局のところ、車線は初心者のハンドル捌きの目安か、精々信号待ちをするときのスタート位置の指定程度の役目にしか過ぎないもののようだ。 ≪写真:10数車線の一方通行の通りで信号待ちをする車の群れ≫ |